La Cultura de Argentina es diversa, debido a que es un país pluricultural, como consecuencia de la variedad geográfica y la presencia y combinación de las muchas identidades étnicas de los grupos que fueron contribuyendo a su población, principalmente los venidos de Europa.

LAS REGIONES Y SUS TRADICIONES

REGIÓN MESOPOTAMICA : Está integrada por tres provincias: Misiones, Corrientes y Entre Ríos.

Algunos geógrafos,antiguamente han usado la palabra Megapotamia (del griego Mega: grande (s), potamos ríos) para designar a esta región argentina, por dos motivos: * Primero para evitar confusiones con la clásica Mesopotamia del Oriente Medio. * segundo porque efectivamente esta región argentina se caracteriza no solo por ubicarse entre ríos sino que estos ríos son gigantescos si se los compara con los de la Mesopotamia clásica de Asia.

Con respecto a lo cultural podemos mencionar el caso de algunas LEYENDAS como la del la flor del ceibo, la de la yerba mate; algunas SUPERSTICIONES y CREENCIAS como la del Pompero. El Pombero es el más popular de los duendes de la región guaraní. Su nombre viene del verbo "pomberiar", que significa espiar ; Protege la naturaleza y los animales y aves. Tambien el duende anda por los bosques de las provincias del litoral, del Chaco y de Formosa a la hora de la siesta. Es invisible. Algunas versiones lo consideran muy bueno y piensan que siempre ayuda a quien le pide protección. En Misiones lo representan como un hombre alto con sombrero de paja y una larga caña en la mano. Otras versiones, que hoy parecen predominar, lo pintan como un petiso gordo, negro, peludo y feo; también como un enano fornido que camina con los pies hacia atrás. Pero también puede adquirir la imagen de un indio, de un árbol o de lo que sea necesario en el momento. Le gustan los huevos frescos y la miel del monte. Masca tabaco negro y suele dormir en los hornos. Cuando oye voces se esconde detrás de los árboles y espía para ver si alguien intenta hacer daño a un árbol o hacharlo. Imita la voz de los hombres para llamar a sus compañeros y alejarlos o también ladridos de perros. También es el genio protector de los pájaros. Si encuentra niños que intentan cazar aves,espanta las presas con silbidos o gritos y sino se lleva a los niños lejos de sus casas y los abandona, muertos o atontados. Otras versiones dicen que les chupa la sangre hasta matarlos y los cuelga luego de un árbol. No hace ruido al caminar, por lo cual en algunas zonas de Corrientes recibe el nombre de Py-ragué, es decir, pies velludos o pies con plumas. Conviene dejarle cerca del rancho un poco de tabaco para que masque. Para lograr ahuyentarlo hay que colocar un diente de ajo en cada esquina de la casa. Persigue a las mujeres, especialmente a las que no han sido bautizadas para poseerlas. Se dice que puede preñar a las mujeres solo con apoyar el dedo en su vientre. Se cuenta de mujeres embarazadas por el pombero, cuyo hijo nace muy parecido a éste.

REGIÓN PATAGONICA

Con respecto a lo cultural en la región patagonica podemos decir que la cultura ha sido separado en dos momentos o etapas: en primer instancia los primeros habitantes ( Yamanas y Alacalufes) y en segunda instancia la reseña cultural ;a fin de hacer notar una ruptura entre la cultura anterior y posterior a 1884.

Las formas culturales de los indígenas no eran aptas para su perduración en otros medios y prácticamente no han dejado rasgos en nuestros días. Algunos manifestaciones culturales de los indios eran: adornarse con pinturas, collares, muñequeras y tobilleras. Las pinturas podían cubrir el rostro, el cuerpo y a veces también los miembros. Los colores que se usaban eran el rojo, el blanco y el negro, formando diseños simples basados en rayas y puntos pero muy variados. La pintura facial y corporal formaba parte de muchos rituales y normas de cortesía. Además se utilizaba para comunicar estados de ánimo o las circunstancias en las que se hallaba su portador.

A partir de una ruptura absoluta generada entre la cultura anterior y posterior al año 1884, debemos señalar que lo reducido de la población en el territorio fueguino durante esa época, no produjo un desarrollo cultural llamativo.

Por otro lado, cabe señalar que no se trataba de una población afincada, al menos su mayoría.

Características culturales de los primeros pobladores :

La primera menstruación de las muchachas daba lugar a algunas ceremonias y comportamientos rituales. Más importante era el chiejaus, al que asistían los adolescentes de ambos sexos como paso necesario para adquirir el status de adultos. No era una celebración estrictamente periódica, en realidad se efectuaba cuando en un grupo de familias se alcanzaba cantidad suficiente de candidatos y si se cumplían con las condiciones materiales suficientes para sustentar a los numerosos participantes durante las semanas o meses que duraba la ceremonia.

La expresión del teatro fue posiblemente la de mayor aporte en lo cultural. Existían algunas compañías más o menos profesionales que llegaban desde afuera; Es interesante señalar que en Ushuaia se practicó mucho la música. La banda del Presidio tocaba los domingos en la plazoleta y frente a ciertas casas.

REGIÓN DE CUYO : Se comunica musicalmente y podemos decir que culturalmente con Chile.los cantables más difundidos son la tonada (Sus origenes se encuentran en el folklore occidental europeo, en particular en la cancion andaluza por donde transito el canto arabe)., el gato, la cueca y el vals. Todas estas composiciones son bailables, de pareja suelta, a excepción de la tonada, que es prácticamente la única especie lírica que no tiene coreografía. La modalidad es el canto a dúo y el instrumento fundamental es la guitarra, con la que el cuyano hace gala de una excepcional capacidad interpretativa. También tiene difusión el llamado requinto cuyano, una variedad de la guitarra, pero con más cuerdas. Se destacan los solistas, y los temas de las letras que acompañan la melodía son casi siempre de amor, aunque nunca faltan los históricos y los religiosos.

- FESTIVIDADES:

- Semana Santa

Festividad que se celebra en el mes de Mayo en la cual el pueblo por tradición se congrega en la plaza principal de la ciudad, para participar en actividades religiosas, tómbolas y vendimias de comidas y bebidas tradicionales ofrecidas por vecinos, agrupaciones o clubes, los mismos que ponen todo el esmero del caso para ofrecer lo mejor.

Celebración institucionalizada desde hace muchos años y que se celebra del 23 al 30 de Junio de todos los años, donde se desarrollan actividades culturales, sociales, costrumbristas como elección de Reinas de Belleza, fiestas sociales y costrumbristas, arreglo de la ciudad con ornamentas, tours a lugares turísticos, velaciones, concursos festivales, corsos y otras actividades interesantes que hacen que los turístas y lugareños gocen a plenitud de una celebración selvática con los detalles de la región, con alegría y amistad que los Moyobambinos saben brindar. En la mayoría de estos días se estila comer los típicos Juanes en todas sus variedades y saborear la diversidad de bebidas regionales.

Es una fiesta popular y patronal de la ciudad de Moyobamba que se celebra el 25 de Julio de todos los años.

Al igual que la de San Juan, la fiesta de Patrón de Santiago está llena de folclore y tradición, donde están presente las comidas típicas como los juanes, las bebidas como la chicha de harina de trigo, las pandillas y el corte de humishas, así también como la quema de fuegos artificiales, velaciones y procesión.

Semana de la Orquídea

Festividad que se realiza la primera semana del mes de Noviembre (1 y 4), donde además de exponer la gran variedad de orquídeas, con que cuenta esta parte del País, se realizan paralelamente eventos de carácter científico como charlas, seminarios, que están a cargo de personas autoridades en esta materia. Moyobamba se caracteriza por ser una ciudad muy religiosa, celebrando con mucho fervor la Semana Santa que se realiza en el mes de Abril con la práctica de ceremonias religiosas como Misas, Velaciones, Procesiones, etc.

REGIÓN CHACO PAMPEANA

La Feria del Libro Chaqueño y Regional es un evento sustancial que acerca en un mismo escenario a escritores, lectores, editores, imprentas y librerías. Considerada como una tradición cultural, el encuentro Chaqueño y Regional trasciende las fronteras del nordeste para contarle al país lo que sucede durante los últimos días de febrero en la ciudad de Resistencia, capital de la provincia del Chaco.

Una importante opción para el turista es la Fiesta de la Corvina que anualmente se realiza en la Laguna Herradura. Este evento, el más importante de la región litoral, convoca a los mejores pescadores de argentina y de las hermanas Repúblicas de Paraguay y Brasil.

EN LA IMAGEN EXPUESTA SE PUEDE OBSERVAR UN METEORITO QUE CAYO EN LA PROVINCIA DEL CHACO Y FUE CONSIDERADO BIEN CULTURAL.

En lo que se refiere a :

Danzas y Bailes

Para hablar de la danza y la música regional, se tiene primero que hacer una diferencia entre lo étnico: Danza de los aborígenes que ejecutaban su música y danza según su propio calendario ya sea religioso o de festejo por sus cosechas y la Danza Criolla, que son ritmos que trajeron los colonizadores mezclados con aires nativos del Chaco sudamericano que en la época colonial sufrieron una serie de transformaciones debido al intercambio cultural que se produjo, de ahí nace la cueca, que también se la baila en Países como Argentina, Perú y Chile, la chacarera, gato, escondido y triunfo quepertenecen al folklore vivo de nuestra región por que si bien fueron danzas y músicas que adoptamos producto de la mezcla y los intercambios culturales, se mantienen vivas a través del tiempo conservando su esencia, su estilo propio de baile y la particularidad impuesta, que caracteriza al hombre criollo del Chaco Boliviano.

También se cantan las coplas, inspiradas en la vida cotidiana del hombre criollo del Chaco, que se las cantan con voz prolongada y terminan en un grito chaqueño muy particular de la región que pone de manifiesto la fortaleza, el valor y la identificación propia del hombre de campo.

La manifestación viva de la expresiónfolklórica de la región, la música de la región es muy rica y esta presente en todos los acontecimientos festivos.La letra y música hace siempre referencia a la relación hombre-naturaleza, trata de expresar el sentir del hombre chaqueño, que relata el amor a la tierra, mujer, leyendas y costumbres.

REGIÓN DEL NOROESTE :

Cultura de la artesanía

En Jujuy hay una gran tradición en la elaboración de alfarería folclórica, artesanías de madera, textiles de origen prehispánico y de origen español, artesanías de cuero, y orfebrería de oro y plata, que se manifiesta en tiradores, puñales, rebenques, espuelas y mates.

Fiestas Populares

Las fiestas combinan mito y religión y están acompañadas por música ejecutada con instrumentos propios como el siku, la quena, el erque y el charango.

La Pachamama (Madre Tierra) es la más popular de las creencias del mundo incaico que aún se celebra en Jujuy. El homenaje principal es en agosto, en las viviendas de los jujeños, cuando se cava un hoyo y se da de comer y de beber a la Madre Tierra, con hojas de coca, chicha, alcohol y cigarrillos.

La Semana Santa en Jujuy es todo un espectáculo y entremezcla creencias católicas y tradiciones indígenas. Algunas de las localidades donde se celebra son Tilcara, Tumbaya y Yavi.

Los carnavales son otras fiestas muy populares en la Quebrada de Humahuaca y en la Puna. En Humahuaca, el 2 de febrero se rinde homenaje a la Virgen de la Candelaria. En Casabindo, el 15 de agosto se hace lo mismo con la Virgen Patrona; participan bandas de sikuris y se celebra un juego que consiste en soltar un toro al que hay que arrebatar la vincha de plata que lleva en las astas.

La Fiesta Nacional de los Estudiantes es en San Salvador de Jujuy, en el mes de septiembre.

En Purmamarca, el día 30 de agosto se honra a Santa Rosa, patrona del lugar, con actos litúrgicos y misachicos acompañados por bandas de sikuris.

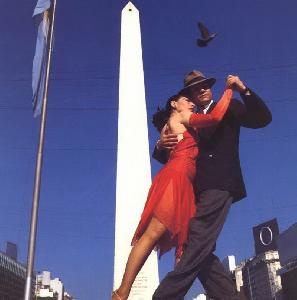

REGIÓN PAMPEANA:

Una de las ciudades que abarca la región pampeana es buenos aires cuidad donde una de los bailes tradicionales es el tango.

Una de las ciudades que abarca la región pampeana es buenos aires cuidad donde una de los bailes tradicionales es el tango. Artesanías :

El trabajo de artesanos de todo tipo han caracterizado desde siempre la producción cultural cordobesa y podemos verlo sobre todo en sectores como la platería criolla, la orfebrería o la realización de mayólicas.

El trabajo de artesanos de todo tipo han caracterizado desde siempre la producción cultural cordobesa y podemos verlo sobre todo en sectores como la platería criolla, la orfebrería o la realización de mayólicas.

La música folklórica y popular urbana encuentra en la provincia un espacio de difusión a través de gran cantidad de eventos que congregan a multitudes desde distintas regiones del país. Una mención particular lo representan los festivales internacionales de Jesús María y Cosquín, realizados durante el mes de enero, que convocan no solo a lo más trascendente del panorama folklórico y popular, sino y además, a decenas de miles de asistentes todos los años.

Sin embargo la música popular que identifica a Córdoba, y que hoy a alcanzado trascendencia nacional, es el cuarteto. Grandes bailables en los centros urbanos actualmente congregan a multitudes al son de La "Mona" Giménez, Trulalá, entre otros grupos, con un ritmo contagioso y festivo que es carta de presentación de la música cordobesa en todo el país.

LAS REGIONES Y EL USO DEL MATE

Región Noroeste: Jujuy, Salta Tucumán, Catamarca, La Rioja.Se toma amargo. Se usa mucho el mate de palo santo.Se le suele agregar: cáscara de naranja, azúcar quemado, manzanilla.

Región Nordeste: Chaco, Formosa, Santa Fe, Misiones, Corrientes, Entre Ríos. En general se sirve amargo. En verano toman tereré, mate cebado con agua fría o con jugo de naranja o de limón y azúcar. Se le suele agregar: cáscara de naranja, café, menta.

Región Cuyo: Mendoza, San Juan, San Luis. Lo más común es cebarlo dulce y en mate de calabaza.Se le suele agregar: cáscara de naranja, azúcar, cepacaballo.

Región Central: Santigo del Estero, Córdoba, La Pampa, Buenos Aires En geral, amargo. En Córdoba se ceba con agua muy caliente o hirviendo. Se le suele agregar: azúcar quemado, cáscara de naranja seca, peperina tala.

Región Patagónica: Neuquén, Río Negro, Chubut, Sta. Cruz, Tierra del Fuego. Se lo toma amargo. Se le suele agregar: azúcar quemado.